津田郁子元会長 インタビュー

埼玉県舞踊協会元会長である津田郁子先生にインタビューいたしました。

新しい時代に適した舞踊のあり方があり、

協会の活動も変わっていく必要があると思います。

埼玉県舞踊協会元会長である津田郁子先生に、その半世紀を振り返りながら、これからの協会への思いやお考えについて話をうかがいました。

普段の津田先生からは想像できないような昔話も話していただきました。

お琴を習うのがつらくて踊りを始め、 半ば家出のようにして内弟子になった少女時代。

津田: せっかくのインタビューですけれど、夕べは夜中の3時くらいまで発表会の追い込みをしていたので、少し頭がぽーっとしていて、もしも言葉がでてこなかったらごめんなさいね 。

聞き手: おいくつになられても、踊り、踊りの毎日なんですね。

津田: そう、もう何年やっているのかしら。ずっとそうでしたからね。

聞き手: 先生が踊りを始められたきっかけは、どのようなことだったのですか。

津田: 小学校の頃は学芸会などがあると桜の木枝を持たされて踊らされたり、教会に通っていましたのでクリスマス会などで踊らされたりしていたのですけど、まだ踊りをしているという気持ではなかったんです。そしたら、小学校の終わりの頃、どういうことでそうなったのかはわからないんだけど、隣のクラスの先生が、私のことを「踊りがうまい生徒だから、そちらの道に進ませなさい」とうちの母を呼び出して言ってくださったんです。担任でもないのに不思議な話よね。

聞き手: それでご両親もすぐに納得されたのですか?

津田: いえいえ。むしろ踊りの方に進んで欲しくなかったんですよ。父はピアノをさせたかったし、その後は伯父の奥様が、お琴の生田流の秘曲の後取りだったので、私に跡を継がせたくて稽古に行かされていたのです。私は兄が2人いるのですが女の子は私ひとりでしたから。 でも、私は座ってお琴を弾くのがつらくて、お稽古に行くときにわざと(琴のつめ)を忘れていくのよね(笑)。最後には伯母も「じゃあ手で弾きなさい」って。もう帰りは手がマメだらけになっちゃってね。『ああ、やっぱり私は踊りの方がいいな』と思っていました。そしたらちょうど信敏先生(故・津田信敏氏) がドイツから帰っていらして、青山にお稽古場を開いたんですよ。それを聞いたら行きたくてたまらなくなって。両親にお願いしたんです。

聞き手: ご両親も困ったでしょうね。

津田: そうね。それを聞いた伯父が怒っちゃったので、父は伯父から縁を切られてもしかたないという感じでしたけど、なんとか説得に行ってくれました。私の気性を父は知っていたんですね。こっちは「やれやれ解放された」感じでした(笑) それで信敏先生のところで本格的に踊りを始めたの。最初は先生の稽古場に通っていただけでしたが、そのうち朝から晩までやりたくなって、内弟子なんて言葉も知らなかったけど、押しかけちゃったの。

聞き手: けっこう強引なご性格なんですね。

津田: そう(笑)。それで信敏先生と瑛子(故・津田瑛子氏)先生にお願いしたら、十条にあった私のうちにまでいらしてくれて両親と話し合いをもってくださったんです。そこで「じゃあ学校を卒業したら、そのように」という条件がついたのですが、私はそれを聞かないで、先生たちがお帰りになるときに一緒についてって、うちを出ちゃったの。先生も困ったと思いましたが、でも、「うちでしっかりお預かりします」と言ってくださったので、希望通りになったということね

聞き手: それほど、踊りが好きだったということですね。

津田: そうねえ。まだ創作とか振付とかそういうことがわかっていたのではないの。当時は踊りなんて、お嬢様芸というかやる人が少なくて、そういうものをやってみたいというような気持だったと思います。先生方も本当に親切にしてくださって。だけど、今思うと贅沢な弟子でね。学校の遠足とかあるでしょう。でも先生方はお弁当なんて作れないのね。それで渋谷にあった「大寿司」でお寿司を買って、わざわざ集合場所まで持ってきてくれてね(笑)。 朝になると先生が「学校いってこーい」といって、おしりをたたいて私を追い出すのね。私も「はーい」といって出るのだけど、電車の途中で戻っちゃって。だから、あんまり学校行かなくなって。

聞き手: それは、今なら登校拒否ですよね。

津田: そうそう(笑)。そしたら、学校の仲良しグループがやってきて、信敏先生に「※育子さんをちゃんと学校に行かせてください」と談判に来たものだから、また通うようにしましたけれどね。本当にひどいわがままな弟子だったんですね。だから、今私のところにどんな生徒がきても、「私はもっとひどかったし」って思うから、なんだか甘くなっちゃうのよねぇ(笑)

※津田姓を襲名する前の本名は三町育子

聞き手: 戦前の話ですよね。大人が怖いとか、そういう気持はなかったのですか。

津田: ないのよ。怖いもの知らずでしたし、ちょっと感覚がずれていたみたいで(笑)。それで当時の踊りの先生って、クラシックはクラシック、モダンはモダンで、一切交流を認めないの。会を見に行くのも許さないのよ。だからずっと見られなかったのですが、ある日、先生が行けないので代わりに貝谷(貝谷八百子)さんの会を見に行けたのが最初でした。

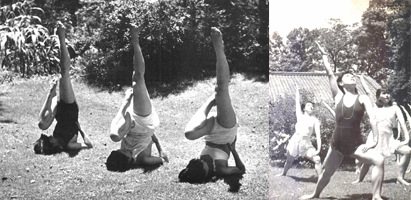

どちらも右側が津田郁子先生。(カメラは真継不二夫)

聞き手: 信敏先生は、郁子先生の素質についてどのように評価されていたのですか。

津田: なんかね。情緒的な表現がいいと言われていました。ふりとふりのつなぎとか、間の取り方とかよかったということでしたけど、自分じゃそんなこと感じませんけどね(笑)。先生は「私の舞踊作品の中で、一番の傑作は、郁子という独自の芸術をつくったことだ」「郁子の舞踊には、形容の出来無い、強烈なにおいとぬるみが、肉体を通して漂っている」と公言していました。

戦争で中断した舞踊活動を再開して、埼玉県舞踊協会の設立へ。

聞き手: 当時はどんな活動をされていたのですか。

津田:

先生は、帰朝公演後、青年館で毎年公演活動をやっていましたし、昭和18年より、年6回の定期公演を青年館で一月置きにやっていました。

私は18年に襲名したので、舞台も一年中出ずっぱりでした。

当時は会員権みたいなものを作って、その会員の方々に見てもらうために定期公演をしてたんですよ。

でも、それも戦争になったので終わりになりました。

戦争中は静岡の興津に疎開して、瑛子先生のお知り合いのご紹介で理研というところで先生たちといっしょに「学徒係」というのになってね。といっても私なんかお茶くみするくらいしかできませんでしたけど、休み時間に簡単な体操などを指導していたんです。

聞き手: それでは、戦争が終わって思いっきり踊れることになったときは嬉しかったでしょうね。

津田: そうですよ。終戦後に共立講堂で第一回・津田郁子近代舞踊公演を渥見利奈さんをパートナーにしてリサイタルをしたのだけれど、永田龍雄先生とか江口博先生とか評論家の先生がだいぶほめてくださいました。「でも、みんな故人になっちゃって、こういう話をしても「私、まだ生まれていません」とか言われちゃうので、あまり昔話はしないのよ(笑)。

※ 当時の批評より 「郁子は清麗な舞踊家だ。その清麗な体躯のなかに燃えるような情熱を宿し、頭脳も明敏、心は従順である。彼女の繊麗な肉体から、ほのかな閃光が放射される。」(永田龍雄評)

聞き手: いえいえ。歴史ですからどんどん語ってください。

津田:

そう? 全部話すと長くなるからかいつまんでいうと、そのあと信敏先生が、銀座の交詢社や洗足会館などあちこちを転々としながら教えていて、それから目黒にお稽古場を開いたので、私も行くようになりました。

そこへ若松美黄先生や、土方巽先生も顔を出して、(財)現代舞踊協会につながっていくわけですね。

その後で藤井公先生とも出会って、今度は埼玉県舞踊協会を作ろうという話になっていくわけです。

それでその設立のための陳情で公先生の運転手代わりになって、私もあっちこっちくっついていってね。

当時は埼玉県庁の教育局に社会教育課というところがあったのですけど、とても熱心に協力していただいたんです。

おかげで今の協会ができたわけですね。公先生とはけっこうウマがあったので、楽しく勉強させてもらいました。もう、あれから40年以上たっているなんて早いわね。

聞き手: それにしても、ずっと踊りの人生を過ごされているわけですが、これまでで一番嬉しかったことや、つらかったことなどはありますか。

津田:

それがね。だんだん、いやになってきちゃった(笑)。結局ね、歳を重ねてくると自分がここまでできるはずなのに、できないというのが見えてきて。

自分の最高の技術で表現できないのならば、止めたほうが良いと思って、裏方に徹することを、新聞社のインタビューで、宣言してしまったのです。その時がいちばんつらかったことですね。

聞き手: では、次に指導者というお立場になられて、それまでの踊り手というのとはだいぶ違いましたか。

津田:

どうかしら。普通、先生って口で教えるでしょう。

でも私の場合は自分で踊って見せるという指導なので、結局最後まで踊っていたわね。それを見てなにか生徒が感じてくれればいいという考えでしたから。ただ私の踊りにはあまり癖がないみたいで、それはよかったのかなと思っています。

踊りも多様化している時代。

若い力を取り入れながら、外へもアピールできる協会にしていきたい。

聞き手: そして現在は、埼玉県舞踊協会元会長というお立場ですが、協会に対してどのようなことを考えていますか。

津田:

これまでの舞踊協会は藤井公先生という強力な存在があって、次々に新しい企画を立てて推進してきたわけです。

それは本当にものすごいパワーと情熱で、みんなを引っ張ってきてくれたのですれども、これからはそうはいかないと思います。

埼玉県舞踊協会ができた40年前と今ではぜんぜん世相が違うんですね。

先ほども言ったようにクラシックとモダンが反目していた時代から思うと、今はものすごく多様化していますでしょう。

クラシックとモダンが一緒に協力している協会は他には無いのですが、それでも埼玉県舞踊協会は、多様化に対する対応方法を積極的に考えていくべきだと思うのです。 それには個人ではなかなか難しいですから、協会などが中心となって勉強や対応方法なども進めていくべきではないかしら。

聞き手: 埼玉県舞踊協会も変革のときということですね。

津田:

そうです。協会も昔のままでは成り立たなくなっています。

私が会長になってからは、各イベントも企画理事や担当理事を決めて、運営をお願いしているわけですけれど、もっと若い人のパワーを取り入れていかなければならないですね。

今フェスティバルをご担当されている中村友美先生だって始めたころは30代だったんですよ。

だから、今その世代の方の力というのをどんどん取り入れていけるように、もっと意見も通りやすいような形を作らなくてはなりませんね。

各理事の先生にもそういう方向でご協力いただきたいし、逆に若い人たちは協会をうまく使って自分たちのパフォーマンスを実現するというふうに考えていただきたいなと思っています。 公演にしても、これまでは持ち出しで運営するみたいな部分がありましたけれど、興業的にも成り立たなくてはいけないし、それにはスポンサーやマスコミや、そうした外部とのやりとりも行っていく必要がありますね。

そういう資質とか体力がある協会づくりというのが望ましいのではないでしょうか。 昨年からコンクールの受付もインターネット経由で行うようになりました。そうしたことが新しい世代への対応につながっていけばいいなと思います。

------------ありがとうございました。--------------